超级版主

宣德郎(正七品下)

- 积分

- 1168

- 威望

- 283 点

- 资产

- 4462724 金币

- 注册时间

- 2006-2-3

|

本帖最后由 Tom 于 2014-2-19 12:34 编辑

9 p/ L7 n5 p5 W. N8 @; y9 M, `4 m, P9 L9 [

北大教授退休前最后一课:要求学生调查教育怪现状 (原标题《拒绝廉价的批判》)

2 I! K% }7 R6 F1 b" J来源:中国青年报) E$ }' w3 s2 Y" v2 M0 ]

- d {" N# Y7 y$ |8 |9 c6 f

郑也夫在讲授《批判的教育社会学》

5 F0 V) x5 w" G3 ~

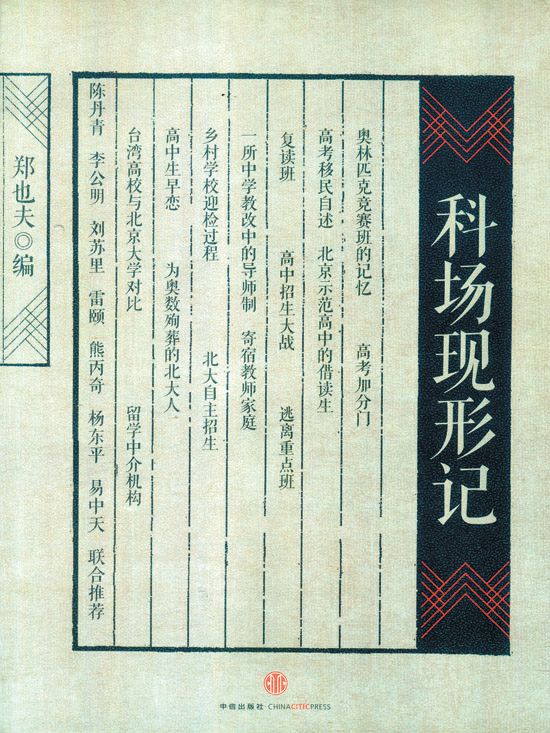

郑也夫凭借《科场现形记》姊妹篇《吾国教育病理》获奖

& S0 E: m7 n9 u" A( ]% N

7 w3 v& f0 `5 b+ \

北京大学教授郑也夫退休前的最后一门课,是领着学生们“批判”中国教育。- J+ `( ]3 R1 M3 h2 S& }) x6 z

( W8 l p. B( _+ h; A4 J. |3 K

这堂名为《批判的教育社会学》的课程开设于2010年9月。它的独特之处在于,老师传授的是理论,但课程的核心内容却是要求学生们进行一项社会调查,“翔实地描述教育领域中的某一个博弈、现象或勾当”。

6 g E/ G/ b7 T3 Z {

& B4 g6 f4 r" p用郑也夫自己的话讲,“教师中一个眼光毒辣的异端,凭借身上的少许感召力,调动出一个个后生的热忱。后生来路各异,故事五花八门,其中颇多你想象不到的东西”。" T D- u( ^" }

0 L5 d2 Q% O# x3 l, k8 | `9 \; s+ B比如,一所乡村学校如何倾全校之力迎接检查。6 z" l( R0 X& T- h, h0 ^

y6 v7 g3 G# H- |) i; G; ]

比如,一所高中如何通过鼓励学生弃考制造升学声誉。

9 `! z8 q# ^3 G' d3 E4 E

/ v9 r* f4 g2 m+ Z- o3 y" U比如,一个制造高考神话的超级中学如何以分钟计算、精确控制学生。

& s% ?6 f4 h9 r( @7 f; ?0 y1 |4 {. B( n

2014年1月,这些年轻人的课程论文结集出版,题为《科场现形记》。在书里,郑也夫亮明自己的观点:“中国久有科场,演至清代习八股被冠名曰‘制艺’。到了鄙俗之今人口中,高考被说成是‘敲门砖’。不期科举废弃百年之后,敲门人成山成海,敲门砖诡异奇绝,便是清代科场鼎盛之时亦不可比肩。”; W- F( B5 S( G( x$ Q6 b, e& {9 `

1 Y; t3 q, z) `6 l$ M: ~除了展现教育之种种怪现状,在郑也夫眼中,学生们从大学、中学、小学乃至幼儿园里带回的这些故事其实还牵涉着他未竟的社会学教学,“我希望学生可以从中训练出一种对待问题的思维,不能光从书本到书本,不要人云亦云,要养成做点实情研究的习惯,要动手动脚去调查,把现状搞得水落石出后再去发言。”

8 O {+ n, ^% }8 M

! ^9 [' t& d% X& M讲好一个故事,最好是一个别人没有讲过的故事

/ r6 s* k' P b9 m! j6 q

- B- `4 C% X5 ^当郑也夫开始形容自己在教育领域里的角色时,他先后称自己为“怪物”、“边缘人”以及“超龄愤青”。

" ` G$ r* q5 E3 e q3 q9 @5 L0 E& u, u: e, d' l9 p( h* A# U

事实上,这些词的确可以概括出这位社会学教授的行事作风——他反对科研腐败,为此从来不申请国家给钱的课题项目;他发现北大运动会上存在体育特长生冒名顶替参赛的现象,便给副校长写信要求体育部整改;他甚至不惮于公开抨击北大社会学系的研究生试题出得“太过垃圾”——在考试培训机构的“帮助”下,连一本社会学专著都没有读过的学生也有了进入面试阶段的可能,郑也夫将此视为出题者同考生博弈中的完败。# m) [. r) E2 D3 H: G

! t# `: q$ i/ N. i* v+ m

“老爷子不是争胜,而是争理。只要他认为在理的东西就会力争到底。”一名硕士生这样评价郑也夫的性格。

/ q$ `% y5 ?- b* R$ |

: R8 `# f" t M/ g, E) K: v某种意义上,正是这种性格部分促成了郑也夫在60岁的时候决定开设一门全新的课程。“我们是人口第一大国,攥着全世界多大比重的基因库?按照正态分布,在顶级大学里面的学生应该是才能非常之高的,能让全世界惊叹的。然而在我所接触的学生里,我没有看到足够多的优秀人才,我没有看到哪个学生对哪个门类特别上瘾,没有少年曹禺这样的人了。为什么?我觉得是我们的教育出了大问题,大把大把的学生在后天被修理坏了。”

% ?+ T+ C g" C; ~9 L. x

J3 T3 z$ s4 O' X; T' I提起开课的动机,郑也夫毫不客气地使用了“愤懑”这个词,“这应该是你最熟悉的领域,不用研究就知道很多事情,如果一个搞社会学的人对教育问题失语,说不过去。”* ^8 B' e; i* o+ n8 P

: Q3 B$ c% x& x8 i颇具意味的是,原本郑也夫初拟的课程名称是“教育社会学”,却因为教务部要求避免课程名称重复而不得不加上了“批判的”三个字。至今,他仍然不能理解为什么两位教授不可开设同名课程,并坚持将此也视为中国教育之荒诞的最小证据。他还在一篇文章中自嘲道:将风格做成标签贴在脑门上,好生无趣;以批判的旗帜邀集好事者,不失为策略。* y5 u) e. N& [5 F% \6 I# ~' @/ \

, t8 d. u7 O, P4 V& r: y% Y) J2 L$ g

选课开始后不久,这门能容纳150人的选修课便已经满员。在郑也夫的从教生涯里,一个显著的特点便是从来不开必修课,“凭什么我的课你就必须来,必须学?我不愿意发生这种误会,所以我只开选修课,选我课的,都是自愿上贼船,有点兴趣了,再加上点缘分,咱们就同舟共济一段。”

3 [: ]. V2 ^) G9 c3 v1 u

4 S8 D' y' {( {8 \6 m郑也夫上课的方法同样很特别——不管讲授什么样的课程,他的课堂一向是两个旋律并行:理论传授与学生的社会调查作业。而且,郑也夫对于学生完成一份有价值的社会调查的看重程度,丝毫不亚于前者。他曾经看过一本书叫做《1945年以来的德国教育》,作者的一个观点令他印象深刻:学校教育研究,长期以来在德国是以“教育实情研究”的名义进行的。 T2 K) j4 |$ r, d0 g7 F7 A

# F% \1 {4 L: C6 ?+ o1 C" G: V6 M“德国学者的话让我知道了,此一做法可以‘上纲上线’,它不是一个‘侏儒的’偏好,它是不可替代的,甚至堪称是首要的工作。实情不知晓,谈什么道理,搞什么方案,构造什么理论?”郑也夫说。6 \, [: T- @2 X8 K/ `

* U5 g- r; P# r7 V3 n) t

从事社会学教学工作十几年,郑也夫发现,长期不当教育养成的“八股思维”严重影响着一茬茬的年轻人,表现形式之一便是一写作业就愿意掉书袋,“全是大话空话玄之又玄的废话,言必称卡尔·马克思,要么就是马克斯·韦伯,学生读了多少书,能和哪个大师对话?不是一定要有这个节目吧。”; |( H2 N% Y2 Y( ]9 K9 A

! w/ d! @# l; ^2 f一位学生记得, 郑也夫在第一堂课上就强调这门课“不伺候八股”,而学期作业也不是“论文”,而是一项“实情研究”,“他说想要我们讲好一个故事,最好是一个别人没有讲过的故事。”8 y7 p/ H, ~# m7 [; M; Y

2 v( Y8 {+ x9 T1 Q$ x* J+ \

教育应该是一种“化”的过程,它需要教会你许多准则,也需要教给你不单一的价值判断3 P& S8 R8 D. w. ?" K: O- x

. k+ M' |4 d4 X( p3 H9 p6 @$ m智楠是北京大学社会学系的大四学生。一年半之前,她选上了郑教授的这门课。她记得郑也夫当时曾说过,“你们的作业不用写成标准的论文格式,做一个调查就可以”。+ @7 A( @ S6 e3 i% v9 `! B! z3 u

% v( U3 |% v, d; c* @! g4 Q, S

当时智楠通过社团活动结识了来自衡水中学的几名同学,她决定以衡中为调查主题。这所连续13年成为河北省高考第一名的“超级中学”如此有名,以至于智楠过去所在的省重点高中老师还专门前去观摩学习,然后长吁短叹地向学生们介绍衡中的学习方法。此前,智楠对衡中的印象停留在“跑步喊口号、升旗背古诗”这样的传闻中,“就觉得学校太变态了呀!”2 X0 e" q7 ]/ e0 Z+ \$ w

4 B! ] s0 Y9 ]5 r5 @ Y; M她清楚地记得,在对衡水中学展开访谈之前,自己曾经通过数据库查阅了所有关于衡中的文献资料,结果发现人们对于衡中的评价往往容易走向极端,“校方或者政府部门发表的文章往往是一边倒的褒奖,而媒体报道的资料则是一边倒的抨击”。

2 F) Z- L% v/ K8 }& m

1 o) ~( t" W- V9 z“我就是想客观地做一个记录。”智楠回忆,自己先后采访了5位2010年毕业于衡中的学生,他们对于衡中最为一致的印象是——量化一切。

, e" |3 g/ V8 M7 P3 }

3 y0 b" n5 V* ?& X- O) e2 o1 m其中一位受访同学就向智楠回忆起,自己平时的作息安排是,不能早于5点半起床,但要在5点36分赶到操场跑操;可以在12点半结束上午的学习,但12点40分就必须躺在宿舍的床上;晚上10点左右结束晚自习,但必须在10点07分进入宿舍并在10点10分前躺在床上。

8 M5 Q/ B& @( e+ Z

+ J: l, _! {+ g& l这种对时间精确到分钟的控制,并不只出现在作息表上。在衡中,每一间宿舍的门上都有一扇小窗户便于老师检查,任何有可能被视为不按时睡觉的行为,都有被记违纪的风险。

& ?5 T7 [' W; W5 f8 y2 W8 {9 S) P

; k+ E! D1 O! |( h6 E8 ~% F“曾经有个人被记违反午晚休纪律,记的是10点20分某某宿舍某某床突然坐起。反正就是突然坐起。”一个学生提起。而另一名学生则记得,“我睡不着就在那儿玩手指头,然后路过的老师就看见了,记:某东南下(铺)女生玩手指。”7 G- @( {& e0 `; g/ q6 x- D

- N) |; r- [! t- u% i7 s

一位姓刘的受访者直言不讳地告诉智楠,因为早上没有时间叠被子,她几乎整整三年睡觉时都没有脱过衣服,即使冬天也只是盖着羽绒服睡觉,“在衡中这样的现象也不是少数”。6 ]( F2 V' h2 t( b; [6 S

0 B- O4 m$ K& v* J

在同学们的回忆里,衡中的严苛并不仅限于对时间的安排,任何有可能被视为影响学习的行为,包括抖腿、转笔、靠墙坐乃至在自习课时抬头都有可能被记过。7 D6 t p% z& L1 ?7 [% @

0 s8 e' F/ \( T2 N) _( `: B

但令智楠感到意外的是,伴随着高考的成功,大部分接受采访的衡中毕业生都对那段生活产生了某种认同感。一位曾经“在高中想要挑战它”的同学如今已经转变了看法,“其实衡中教给我们的东西不是具体的知识,而是一种抗压能力。”另一个明确的支持者则提出,这种管理模式的优势在于,能让学生在3年的时间里只认真干学习这一件事,他甚至表示,如果自己有了孩子,“仍然会送他去衡中学习”。

1 B( l$ W, } U7 u: Y: U: c! U- a* o( z, O6 a- f) N

在受访者中,一个叫何天白的学生是为数不多的“批判者”之一。这名被保送到北大历史系的学生曾写过一本以衡水中学为蓝本的小说《重点中学》。他告诉智楠,衡中给他带来了一些东西,却也让他失去了很多东西:“因为我写了这么一本书,所以好多人也知道了我,在人人网上加我。但是我看到一些师弟、师妹发的评论,觉得他们的许多看法我都不能理解,他们觉得这个世界非黑即白。我觉得教育应该是一种‘化’的过程,它需要教会你许多准则,也需要教给你不单一的价值判断,但是衡中没有做到这一点。”" ?& J9 p `2 d5 y% G9 L+ V

8 [. t3 x& p# h2 i1 X( u8 r5 v这个阶段,用不着你褒贬,你要做就做一个范儿比较正的东西,把事情运转的真实情况写出来

l* a& z$ d" e% R" |; u" |9 \3 i- R

后来,智楠给自己的作业起了一个题目,叫《学生眼中的“衡水模式”》,但在通篇文章里,她几乎没有给出任何具有价值判断的个人评价。除了引述何天白的观点,文中再也找不到一点“批判”的影子。

+ h$ }; u+ R, V8 X. k! ~# T7 z& x3 g

“这就是我想要的。”郑也夫说。尽管他在讲课时不乏批判姿态,但在指导学生作业时却“最忌讳批判”。

- _$ b0 Z2 L' y1 q; s

6 z$ @$ L8 j. d6 t, `6 M( R" h2 q他强调道:“在这个阶段,高水平的批判你还达不到,廉价的批判你就别来了,用不着你褒贬。你要做就做一个范儿比较正的东西,去呈现复杂,去表现细节,把事情运转的真实情况写出来就是最大的意义。”

, G3 ?! L: K2 n& i) C1 K1 W# I5 R) W3 ?1 D+ X4 P9 f n% i( B

2010级本科生李利利记得,自己的选题是“均衡生政策在乡镇中学”。出于惯性,她在开题的提纲里摆出了自己的预设观点,“我一开始真有看法,觉得均衡生制度治标不治本,想从公平的角度议论一下,结果就被郑老师批评了”。

/ g. ~: ~2 d5 _2 A( d) q# w# I9 u* R' u: ?2 X6 W/ h3 Q

“我只是希望学生们不要急于诟病某个局部的畸形,这样没有什么意义,也容易走向偏激。”郑也夫说,自己更希望学生认真地做一个研究,看看这样的故事是发生在怎样的背景中,“讨伐当事者大可不必。当事者有太多选择吗?” ' {0 t9 l0 {0 n, l

0 z( A4 Q" f* {6 B T2 D& a9 Q

他的提醒部分成为了2008级本科生张灵(化名)确定选题的初衷。' o" c5 Q# i3 A# b

7 g* J( v6 x7 _5 |+ }% ]7 r2009年,“重庆考生少数民族身份作假”事件曾经引起了轩然大波,其中有31个学生因为被确定为伪少数民族考生而被取消资格,其中包括当年的“文科状元”何川洋。来自重庆的张灵记得,在那场风波中,几乎所有的舆论矛头都指向了造假者,“都是要求曝光造假学生的名单,揪出其后台”。# u1 L9 u5 S- G8 E* E5 l

- W! {/ o6 o0 n/ Z: _“我就想,其实可以去调查一下少数民族考生的事情,这一切究竟是为了什么?民族身份为什么说改就改?后面还隐藏着什么故事?”后来,张灵通过老乡会找到了许多来自重庆的少数民族考生,其中不乏依靠身份造假涉险过关者。& @- c/ H8 P$ t

4 C/ M1 D5 ?* ]% P: \( l1 p; _

一个往届考生告诉她,自己担任某局局长的父亲为自己运作了少数民族身份。因此,尽管他裸分只排在第27名,却成功进入了北大在当地的22人录取名单。这个年轻人提到,因为加分这件事,自己始终对一个高中同班同学心怀愧疚。在那一年的高考中,那名出身农村的同学裸分原本排在重庆市第9名,但所有考生算上各种项目加分后,他却因为只有一个三峡库区的5分加分而被挤到了第25名,与北大失之交臂!9 s- y; W0 u: |( \7 }! T0 ?

2 w% |$ s' i0 z+ {在2009年少数民族加分事件曝光后,这名始终对那段往事耿耿于怀的男孩子一度想坦白自己的经历,但是最终没能鼓起勇气。他告诉张灵,在当时的重庆,各种隐性加分泛滥,其实他们的成绩都有可能考入北大,但却担心自己不办假加分就会被其他人的假加分挤掉。* W3 ?: V7 y" ~8 `0 e

' m" e0 w8 @+ _+ N通过深入的访谈,张灵发现,在这场加分博弈中,伪造少数民族身份往往是下下策的选择,“教育资源的分配不均也体现在获取加分的能力上,大部分加分项目的分配名额都被超级中学、市区中学占据,市区学生还可以伪造成为国家二级运动员,而对于偏远的县城,伪造少数民族身份则是为数不多的竞争路径之一”。

, x. D0 m( k; K3 q1 u

' F9 ]7 x0 U0 c5 G8 ^事实上,这种被迫性的造假不止存在于背景相对强势的家庭。她所访谈过最难忘的一个学生来自一所县城中学,父母都是地地道道的农民,唯一的希望就是儿子能成为一个有文化的人。这个学生告诉张灵,在自己参加高考的那一年,重庆市区的几所好中学,很多人都有国家二级运动员加分,因为怕儿子“不明不白地失去了公平考试的机会”,他的父母在一个少数民族聚居地为其找到了一户子女众多的人家,并设法将他过继到了该家庭名下。为此,他不仅更改了户籍,也更改了法律上的父母。, N6 |( S7 C3 r& T; V: B/ X( c( H+ `( q

]' s1 [: v- \9 K+ Y6 {直到今天,每当申请贫困补助或者需要填写父母状况时,这个男孩子都不得不写上假父母的名字。. G& J+ I2 U; u

5 s6 G2 p+ \( _$ N“网友在抨击少数民族身份造假的时候,是否想过每个考生加分背后都有不一样的故事?如果有别的路子的话,谁愿意通过伪造民族身份来获得加分?如果谁也没有加分,或者加分机制分配及评选公平,还有谁会背弃自己民族,甚至是更改自己法律上的父母,来获得高考的20分或者5分?”. M$ u% D9 X% _ g7 S7 p* k

7 |0 i" k1 S F( u* e( _/ z' V

在这篇题为《重庆“高考加分门”事件的背后》的学期作业里,张灵在综述分析中写下了上面这段话。

I/ K( m0 S ?* s# J% ?! W3 F6 E/ `5 p1 u4 B

他们的最大优势是,初进高校,中学生活的记忆依旧鲜活,而那段生活之吊诡,真的比想象更离奇 |

|